近日,实验室“河湖生态学及健康维护”研究团队在典型流动中主动颗粒(如游动或上浮微藻)与被动颗粒(如溶质、固体颗粒)的聚集和输运机理研究方面取得多项重要进展,相关成果分别在流体力学、物理流体及水资源领域国际权威期刊发表。

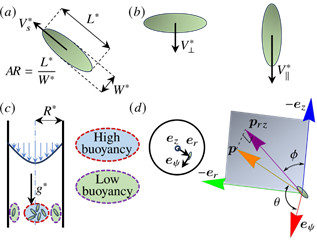

自然水体中存在大量非球形颗粒,它们在沉降或游动过程中容易发生聚集,并引起粒子与流体运动之间的双向耦合。研究团队成功揭示了椭球形游动微藻在竖向管流中所呈现的粒子-流体耦合弥散机制,明确了其与沉降椭球颗粒在聚集和扩散行为方面的差异,为微藻运动行为研究提供了新视角。研究成果以“Buoyancy–flow coupled dispersion of active

spheroids in a vertical pipe: the effects of elongation and settling”为题,发表于《Journal of Fluid Mechanics》。

椭球形运动微藻与流体的双向耦合机制

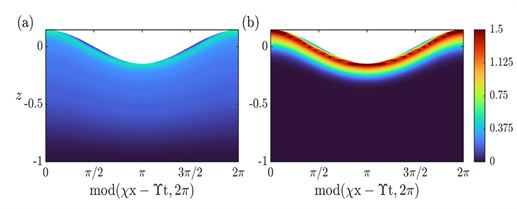

浮游微藻多分布于受表面重力波影响的水体中上层,其迁移规律对水华和赤潮防治具有重要意义。研究团队提出了波周期平均的微藻连续输运模型,结合Monte Carlo模拟方法,解析了重力致旋型微藻在表面重力波中的迁移行为,揭示了微藻形态与运动趋向性对其分布的影响。研究成果以“Migration of gyrotactic micro-organisms in surface gravity waves”为题,在《Physics of Fluids》期刊上发表,该研究为理解浮游微藻中细长形态的生态适应性提供了新思路。

水波中微藻概率密度分布

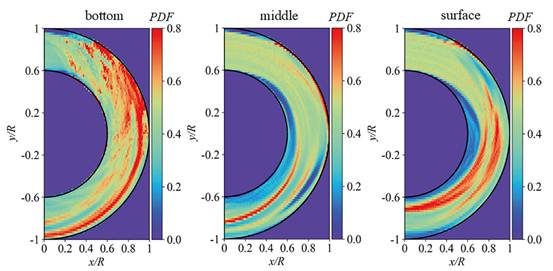

弯道流动中的颗粒分布规律对取水口设计、栖息地修复及泥沙治理等实际工程具有重要意义。研究团队通过立体粒子图像测速和离散相模型,研究了颗粒密度与粒径对弯道明渠流中颗粒迁移轨迹与分布的影响,揭示了高密度、大粒径颗粒在惯性力与二次流共同作用下的局部聚集现象及机制。研究成果以“Numerical simulation of the effects of particle density and size on

particle distribution in a laboratory-scale curved open-channel flow”为题,在《Advances in Water Resources》期刊上发表。

弯道表、中、底层颗粒概率密度分布

上述研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、流域水循环与水安全全国重点实验室自主研究课题和中国水利水电科学研究院科研专项等项目的支持。

论文链接:

1.https://doi.org/10.1017/jfm.2025.181

2.https://doi.org/10.1063/5.0279875

3.https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2025.105088