近日,流域水循环与水安全国家重点实验室“气候变化与极端水文”研究团队在《Journal of Hydrology》期刊发表最新研究成果,以“Groundwater

storage change and its response to climate warming in Qinghai-Tibet Plateau”为题,揭示了2004—2020年间青藏高原地下水储量的时空变化特征及其对气候变暖的响应机制。该研究填补了青藏高原地区地下水长期监测数据的空白,对“亚洲水塔”的水资源管理与生态保护具有重要意义。

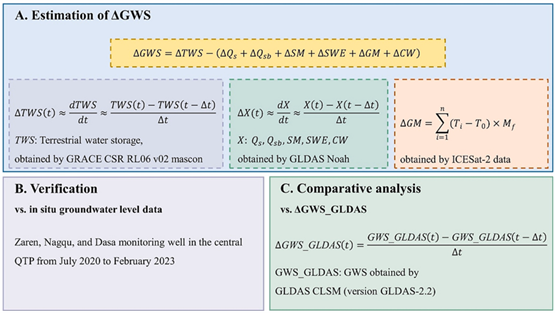

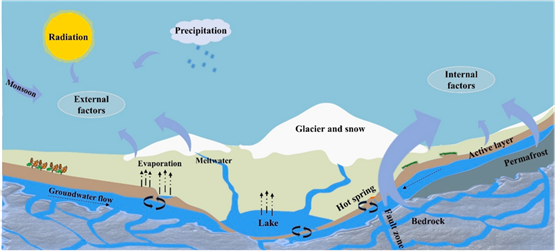

青藏高原作为亚洲多条大江大河的发源地,其地下水动态一直备受关注。由于自然环境恶劣、监测站点稀少,长期以来,科学家对该区域地下水的变化规律认识有限。研究团队综合运用GRACE/GRACE-FO卫星重力数据、ICESat-2激光测高数据、GLDAS陆面模式输出以及实地观测井数据,系统分析了青藏高原地下水储量的变化趋势,并通过水量平衡方法分离出降水、蒸散发、冰雪融水等关键要素的影响。

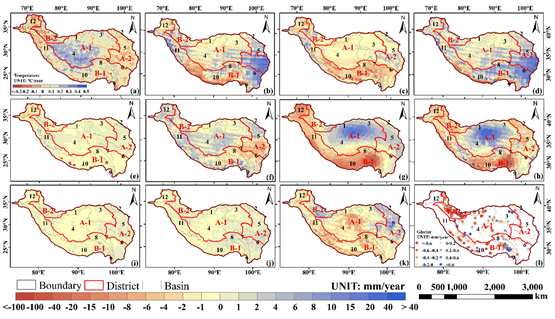

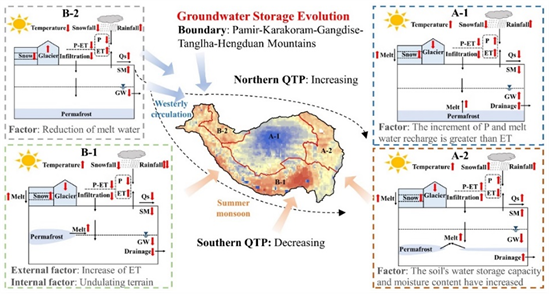

研究结果显示,青藏高原地下水储量呈现明显的“南减北增”空间格局。以帕米尔—喀喇昆仑—冈底斯—唐古拉—横断山脉为界,北部地区地下水储量总体增加,而南部则显著减少。这一差异性格局主要受多年冻土退化、冰川融雪补给、地形条件及气候因子共同调控。北部地区冻土退化增强了土壤渗透性和蓄水能力,加上平缓地势和丰富的融雪水补给,促进了地下水储量增长;南部则因地形起伏大、融水补给有限,叠加蒸散发增强和降水减少,导致地下水持续下降。该研究不仅验证了卫星重力与实地观测数据的一致性,还通过与GLDAS-CLS模式对比,进一步提升了结论的可靠性。

该项研究由实验室翁白莎正高级工程师担任第一兼通讯作者,夏克斌、宫晓艳、许鹏等人共同完成,得到了国家重点研发计划项目、国家优秀青年科学基金、全国重点实验室基金等多个项目的支持。

期刊简介:

《Journal of Hydrology》是水文水资源领域历史最悠久、最有影响力的国际期刊之一。该期刊关注水资源研究领域的主要分支方向,包括物理、化学、生物地球化学、地表及地下水文地理学、水文气象学、水文地质学等。按美国科学情报研究所(ISI)的期刊引证报告(JCR),该期刊最新的影响因子为6.708,在中科院分区为一区Top期刊,在最新的分区表中位列水资源学科100种期刊中第6位。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.134045

图1 研究思路图

图2 2004-2020年青藏高原水循环要素和陆地水储量变化率空间分布图

图3 地下水储量年际时空变化趋势及其主导控制因素

图4 控制青藏高原地下水储存的外部因素(例如降水、蒸发、冰川/积雪融水补给和季风环流)与内部因素(例如活动层厚度、冻土分布和含水层结构)的概念示意图